【シェアラブルイベントって?】SNSで自ずとシェアしたくなるリアルな体験のつくり方

コミュニケーションプロデュース部

#SNS

#イベント

こんにちは! CX推進室です。

D2C IDでも多くのお問い合わせをいただく「イベント案件」

中でも、SNSと連動したイベント企画や体験設計を多く手掛けてきたプロデューサーの倉持がこれまでの経験を元に、体験設計のコツをお教えします!

--------------------------

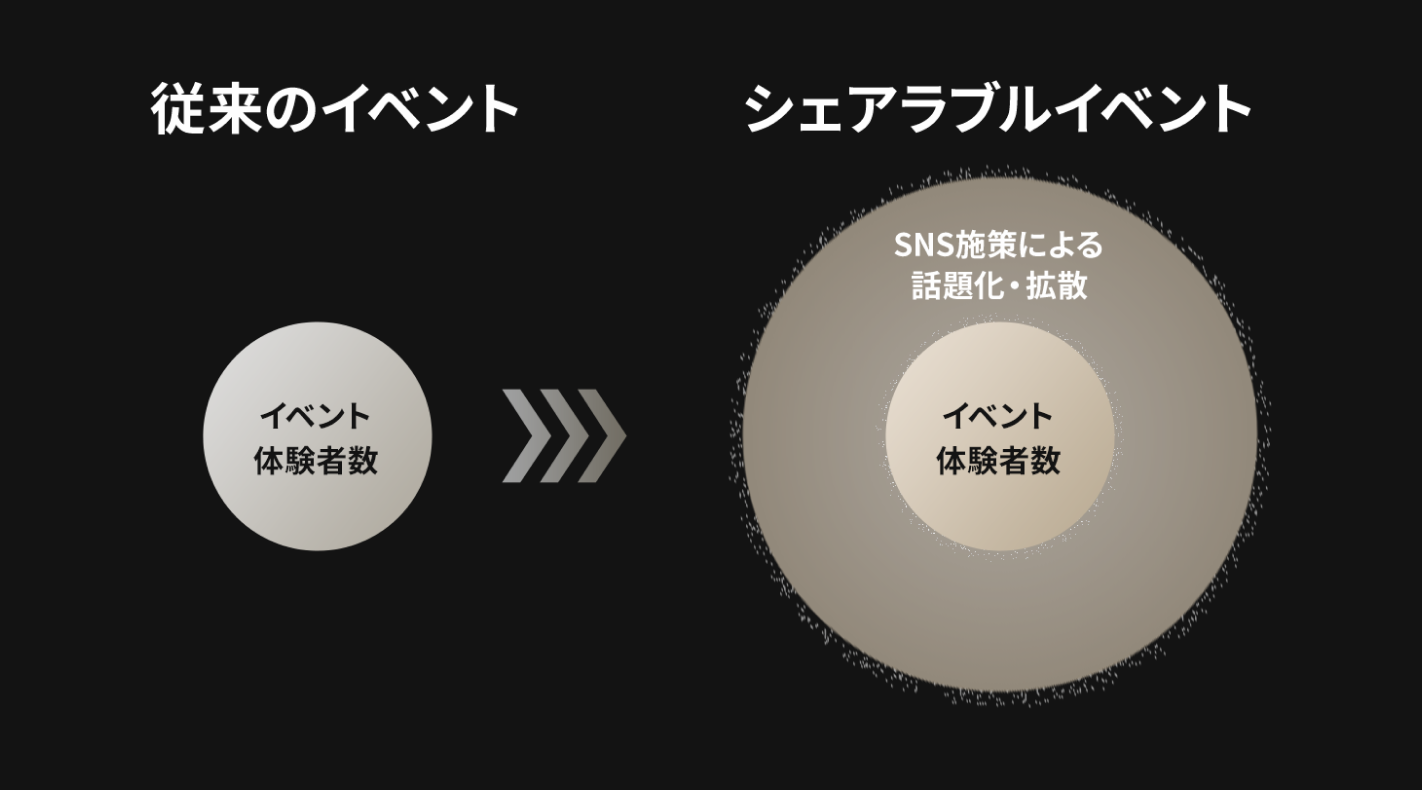

企業のマーケティング活動において、イベントは企業・ブランド・サービスを深く理解してもらい、利用意向を高めるための重要な役割を担っています。しかし、従来のイベントには、「体験できるのは来場者だけ」という課題がありました。せっかく企業・ブランドを深く知ってもらい、好意度を高めるイベントを開催しても、その場に足を運んだ人だけにしか体験が届かないのは、もったいないですよね。

一方で、SNSは情報収集から購買行動まで、あらゆる場面で利用されています。企業が発信する情報よりも、友人や家族、推しや信頼するインフルエンサーからの口コミの方が、生活者に響きやすい時代です。今や、若者を筆頭に身近な人に話しかける感覚でSNSを通して他者とつながることが当たり前になっています。承認欲求や自己顕示欲を満たすためと思われていたツールから、日常を豊かにする/他人とつながるためのコミュニケーションツールとして生活に寄り添っています。

そこで力を発揮するのが、「シェアラブルイベント」です。

シェアラブルイベントとは?

シェアラブルイベントとは、参加者が「SNSでシェアしたくなる」体験を提供するイベントのこと。参加者自身が情報発信源となることで、イベントの魅力が口コミのように広がり、大きな宣伝効果を生み出すことができます。

従来のイベントのように、情報発信が企業主体の一方通行ではなく、参加者も巻き込んだ双方向のコミュニケーションを生み出すことで、より多くの人へ、より深く、イベントの魅力を届けることができます。

関連記事:D2C IDの「SNS EVENT BOOSTER」

2つの視点でイベント設計を考える

では、そんなシェアラブルイベントを開催するには、どんな視点でイベントを設計すればよいのでしょうか?大きくは以下の2つの視点がポイントです。

関連記事:ポップアップイベントはSNS とセットで企画すべし

1. 参加者視点でのシンプルな体験設計

イベントの目的を明確にするだけでなく、参加者がどのような体験を求めているか を深く理解することが重要です。参加者が「楽しい」「面白い」「感動した」といったポジティブな感情を抱き、誰かに共有したい と思えるような体験設計を目指しましょう。「感情を動かす」と聞くとそんな大それたことは難しいと感じるかもしれませんが、皆さんの実体験にも、「あ、いいな!」と思える瞬間や気分転換に散歩してみると気持ちが少し晴れたなどそんな経験があると思います。僕はそんな「誰かのちょっとした気づきになる体験」がイベントだと考えています。

どんなターゲットのどんなインサイトを捉えたイベント体験なのか?といった企画のコアがシャープになっていることも大事です。さらに、後述するSNS拡散にも通ずることですが、体験をシンプルに設計することも忘れがちなので注意が必要です。イベントでの体験がシンプルであればあるほど、企画の核がSNSでシェアされていくため、このあたりの考え方も重要です。

2. SNSでの拡散を意識した仕掛け

イベントの企画段階から、SNSでの拡散 を意識した仕掛けを組み込むことが重要です。イベントは、誰かの予定調和や固定概念を崩す体験と表現することもできると思います。普段の生活では過ごすことのできない非日常的な空間演出・空間デザイン、日常生活をただ送るだけでは目にすることのない特別な造形物やビッグなモニュメントなど、誰かに自ずと語りたくなる仕掛けづくりが大切です。さらに参加型コンテンツ、ハッシュタグの活用など、参加者がSNSでシェアしやすい 工夫を取り入れましょう。

参加型コンテンツでいえば、単に参加して体験してもらうのではなく、人に思わず伝えたくなるような体験、驚きや面白さや楽しさなど、五感を刺激するような工夫も必要です。ただし、いろいろ詰め込みすぎると体験の核がぼやけてしまうので注意が必要です。

1つ例にあげると、とある企業さまの若年層に向けたポップアップイベントを渋谷で開催。2人の距離が近づくと撮影ができる不思議な体験ができるプリ機を開発しました。その場で二次元コードを読み取ると、撮影データはスマートフォンに保存されて、すぐにSNSへ投稿できる設計になっています。シンプルな体験設計にしつつも自ら投稿したくなるコツは、生活者の感情を少し刺激することであり、その人にとって気づきがあるかだと考えています。

他者とつながるために投稿するというユーザーモチベーションを考えると、SNSが登場してきた黎明期に比べて投稿ハードルは下がっていると感じています。

そのうえで、インフルエンサーとの連携も有効です。彼らの発信力を活用することで、より多くの人にイベントの魅力を伝えることができます。

これらのポイントを意識することで、参加者が積極的に情報を発信し、共感を呼ぶような、広がりのあるイベント を実現することができます。

施策を打ち出すタイミングは事前から盛り上げていく

参加者がSNSでシェアしたくなるシェアラブルイベントにおいて、イベント開催前と会期中の2つのタイミングで施策を打ち出すことも押さえておきたいポイントです。

<イベント事前期>

イベントの集客力を高める上でも、イベント事前のSNS / PRの盛り上げ最大化が肝になってきます。この最大化においては、全ての露出の出目で体験がシンプルに伝わること。さらにこの最大化については当然でもありますが、イベントの事前に盛り上げのネタをしっかり仕込む必要があります。意外に見通しがちな視点としてはイベントの施工はイベントの開催直前に仕上がることがほぼなので、イベントのイメージパースや、施工直後に撮影し、SNSのポストやPRのキービジュアルの手配をしておくというのが大事です。

さらには、SNSチェックインや、インフルエンサー起用など、イベントの存在を知ってもらい、実際に来場してもらうための仕掛けづくりも重要です。

<イベント会期中>

イベントの拡散力とは、イベント参加者起点でSNS投稿を促していく仕掛けである、と言えます。やはり集客で意識したシンプルで強い体験シズルを、拡散していく際にも貫いていく。どこでどんな写真をとってほしいのか、その内容はしっかり体験をおさえられているかの意識が大事なポイントです。

そのほか、イベント運営面でも、その空間が拡散につながるように撮影を適切にサポートしたり、伴走するSNSアカウントでの中押し投稿など拡散をさらに促していく施策も打ち出すことが必要です。

まとめ

SNSの力を最大限に活用することで、従来のイベントの課題を解決し、より大きな効果を生み出すことができる「シェアラブルイベント」。この記事では、シェアラブルイベントについて解説してきましたが、イベントをはじめ、企業・団体の情報発信やコミュニケーションづくり、ビジュアルづくり1つとっても、「主役」が必要だと思います。

デジタルやSNSが発展することで手法が増えてしまい、ついインフルエンサーや広告、キャンペーンで拡散を、、、となりがちで、良質な主役のコンテンツがないと拡散しようにも対象がぼやけてしまい、いろいろやって楽しかったというような読後感の拡散が生まれてしまいます。

手法がどれだけ発展しても体験の主役をつくり、それが拡散されたときにパッとわかりやすく、独自性や高品質な印象をもたらすクラフトになっているか。ここはD2C IDがプロデュースするうえで一番意識しているポイントでもあります。

D2C IDでは、シェアラブルイベントをはじめ、CXコミュニケーション施策の企画・実装と多くの知見を積んできています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

SHARE

コミュニケーションプロデュース部

フルファネルの役割を踏まえた統合プランニング、コミュニケーション設計を担当。 アクティベーションの企画・全体プランニングを中心に、 オンラインオフラインにかかわらず、デジタル・映像・イベント・PR・キャンペーン・サイト・アプリ・SNSまで幅広い領域でのプロジェクト統括を担っています。

CONTACT

お仕事のご相談はこちら

お客様の課題を解決するための

最適なCX(顧客体験)を

実現する

プランをご提案いたします。

RECRUIT

採用情報

“CX CRAFTS”カンパニーとして

顧客体験(CX)を追求する仲間を求めています。

MAIL NEWS

メールニュース

実績や開催イベントなどを

ご紹介するメールニュースを発行しております。